Outre l’activité volcanique, la sismicité est présente sur la Grande Ile d’Hawaï. En particulier, le flanc sud du Kilauea est l’une des régions les plus sismiquement actives des États-Unis. Chaque année, le HVO enregistre des milliers de secousses dans cette partie de l’île.

Outre l’activité volcanique, la sismicité est présente sur la Grande Ile d’Hawaï. En particulier, le flanc sud du Kilauea est l’une des régions les plus sismiquement actives des États-Unis. Chaque année, le HVO enregistre des milliers de secousses dans cette partie de l’île.

Le réseau de failles de Koa’e relie les zones de Rift Est et de Rift Sud-ouest du Kilauea au sud de la caldeira. Cette zone de faille recoupe le Rift Est près du cratère Pauahi et s’étire sur près de 12 km dans une direction est-nord-est vers l’ouest, jusque près du Mauna Iki et la zone de Rift Sud-Ouest (voir carte ci-dessous).

Les failles apparaissent sous forme de petites falaises ou d’escarpements le long de Hilina Pali Road dans le Parc des volcans d’Hawaï. Ces falaises le long des failles glissent lors de séismes majeurs, comme celui du 4 mai 2018, avant le début de l’éruption du Kilauea.

Les mouvements des failles de Koa’e ont fait se déplacer de 1,50 mètre d’anciennes coulées de lave sur une période de plusieurs siècles. Cette zone fournit de bonnes indications sur les mouvements de failles sur le long terme car les coulées de lave ne l’ont pas recouverte, ce qui permet une bonne lisibilité du mouvement du flanc sud du Kilauea. Plus récemment, des failles ont décalé des routes ainsi que sentiers utilisés par les premiers Hawaïens. Il était donc intéressant de savoir si les failles avaient bougé pendant et après l’éruption de 2018.

La géodésie est encore utilisée pour étudier la morphologie des volcans hawaïens, même si les géologues ont souvent recours à des technologies plus modernes, telles que l’interférométrie par satellite et le GPS.

Une approche plus ancienne, le «nivellement», reste une méthode géodésique précieuse quelque 170 ans après son invention. Les scientifiques du HVO l’utilisent depuis des décennies pour étudier les volcans, avec des résultats intéressants.

Depuis l’éruption de 2018, le département de géologie de l’Université d’Hawaï à Hilo a collaboré avec des scientifiques du HVO pour effectuer des opérations de nivellement là où cette technique est la plus adaptée. Le nivellement utilise des théodolites pour mesurer avec précision les différences d’élévation entre des stations marquées par des repères ancrés dans le substrat rocheux. Si les altitudes et les distances entre les stations de mesure ont changé pendant le temps écoulé depuis les mesures précédentes, une répétition du nivellement détecte le changement jusqu’à l’échelle millimétrique. Le nivellement nécessite des équipes de personnes travaillant le long d’une grille établie sur le terrain, ce qui demande beaucoup de temps. Les stations de mesure sont généralement espacées d’environ 90 mètres.

Les scientifiques de l’USGS ont commencé le nivellement le long des failles de Koa’e dans les années 1960, ce qui a permis d’obtenir des mesures sur le long terme. Dans les années 1960, la bande de terre d’environ trois kilomètres au coeur du système de failles de Koa’e s’est élargie d’environ 1,5 cm chaque année. Les failles individuelles ne jouent en général que de quelques millimètres chacune. En revanche, lors des séismes de 2018, on a enregistré le plus important mouvement vertical le long d’une seule faille, avec un déplacement de plus de 40 cm.

Lorsque les failles de Koa’e bougent, elles glissent verticalement ou s’ouvrent en créant de profondes fissures. Un exemple spectaculaire de ce phénomène a été observé au niveau d’Hilina Pali Road en 2018 quand la faille a coupé la route en deux. Peu de temps après la fin de l’éruption de 2018, le nivellement a révélé que les mouvements le long des failles de Koa’e avaient retrouvé leur rythme normal, beaucoup plus lent.

La campagne de nivellement actuelle sur le réseau de failles de Koa’e a révélé que la majeure partie du relief le long de ces falaises est modelée par des événements majeurs. Très peu de nouvelles fissures se sont formées à la suite des grands événements géologiques de 2018. Au lieu de cela, le mouvement a tendance à se poursuivre de manière répétitive le long des fissures existantes ; elles s’ouvrent plus largement et augmentent leurs escarpements avec le temps. Le comportement du réseau de failles de Koa’e est également étroitement lié à ce qui se passe ailleurs sur le volcan, comme les séismes de 2018 sous le flanc sud du Kilauea et l’effondrement à répétition de la caldeira sommitale.

Source: USGS / HVO.

———————————————-

Beside volcanic activity, seismicity is present on Hawaii Big Island. In particular, Kilauea’s south flank is one of the most seismically active regions in the United States. Each year, HVO records thousands of earthquakes occurring beneath the flank.

Beside volcanic activity, seismicity is present on Hawaii Big Island. In particular, Kilauea’s south flank is one of the most seismically active regions in the United States. Each year, HVO records thousands of earthquakes occurring beneath the flank.

The Koa‘e fault system connects Kilauea’s East and Southwest Rift Zones south of the caldera. The fault zone intersects the East Rift near the Pauahi Crater and extends nearly 12 km in an east-northeast direction towards the westernmost boundary near Mauna Iki and the Southwest Rift Zone (see map below).

Faults here appear as low cliffs, or “scarps” along Hilina Pali Road in Hawai‘i Volcanoes National Park. These fault-cliffs slip during major earthquakes, such as those of May 4th, 2018, before the beginning of Kilauea’s 2018 eruption.

Koa‘e fault movements have offset ancient lava flows by as much as 1.50 metres over a period of centuries. This area provides an important long-term record of motion due to the lack of recent lava flows covering the faults, which makes it an ideal location to study the motion of Kilauea’s south flank. More recently, faults have offset roads and footpaths used by early Hawaiians. So, it is interesting to know how much fresh offset took place during and after the 2018 eruption.

Geodesy is still used to measure the shape of Hawaiian volcanoes. New technologies, such as satellite interferometry and the Global Positioning System (GPS), depend on satellites to make geodetic measurements.

One older approach, “levelling,” remains a valuable geodetic method some 170 years after it was invented. HVO scientists have used it for decades to study volcanoes, with significant results.

Since the 2018 eruption, the Geology Department at the University of Hawaii at Hilo has collaborated with HVO scientists to perform levelling where it is the best approach available. Levelling uses theodolites to precisely measure elevation differences between stations marked by stainless steel bolts cemented into bedrock. If elevations and distances have changed during the time since the previous measurements, repeat levelling will detect it even down to the millimetre scale. Levelling requires teams of people working along an established grid in the field, and this work demands quite a lot of time. Field stations are commonly set around 90 metres apart.

USGS scientists first began levelling along the Koa‘e faults in the 1960s, providing a long-standing record of data and field stations already in place. In the 1960s, the roughly three-kilometre land strip encompassed by the Koa‘e fault system widened by about 1.5 cm each year. Individual faults move only a few millimetres each.. In contrast, the largest vertical movement recorded during the 2018 earthquakes along a single fault was over 40 cm.

When the Koa‘e faults move, they either slide vertically or open to create a deep crack. A dramatic example of opening occurred at the Hilina Pali Road 2018 faulting which split the road. Shortly after the end of the 2018 eruption, levelling revealed that the rates of change along the Koa‘e faults quickly returned to the much slower normal pace.

The current Koa‘e levelling campaign has revealed that most of the relief along these cliffs is created by large events. Very few new cracks formed as a result of the large geologic events of 2018. Instead, motion tends to continue repeatedly along existing cracks, opening them wider and making their scarps taller over time. The motions along the Koa‘e faults are also sensitively tied to what happens elsewhere on the volcano, such as the 2018 earthquakes underneath Kilauea’s south flank and the repeated collapse of the summit caldera.

Source : USGS / HVO.

Carte géologique de la zone sommitale du Kilauea, avec le système de failles de Koa’e (Source : USGS)

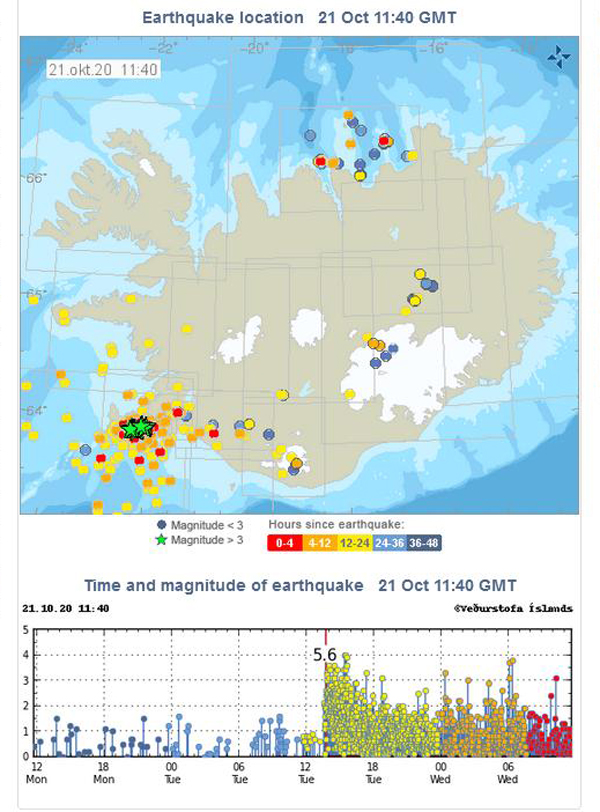

Un séisme de M 5,6 a été enregistré à 13h43 le 20 octobre 2020 à Núpshlíðarháls, à environ 5 km à l’ouest de la zone géothermale de Seltún sur la Péninsule de Reykjanes. La secousse a été largement ressenti dans une grande partie du pays, en particulier dans le sud de la Péninsule de Reykjanes et dans la région de Reykjavik, à environ 25 km de l’épicentre. Plus de 250 répliques ont été détectées, les plus importantes entre 15h27 et 15h32.

Un séisme de M 5,6 a été enregistré à 13h43 le 20 octobre 2020 à Núpshlíðarháls, à environ 5 km à l’ouest de la zone géothermale de Seltún sur la Péninsule de Reykjanes. La secousse a été largement ressenti dans une grande partie du pays, en particulier dans le sud de la Péninsule de Reykjanes et dans la région de Reykjavik, à environ 25 km de l’épicentre. Plus de 250 répliques ont été détectées, les plus importantes entre 15h27 et 15h32. An M 5.6 earthquake was recorded at 13:43 on October 20th, 2020in Núpshlíðarháls, about 5 km west of the geothermal area in Seltún on the Reykjanes peninsula. The earthquake was felt widely around the country, especially the southern part of the Reykjanes Peninsula and in the capital area, which is some 25 km from the epicentre. More than 250 aftershocks have been detected, the largest ones between 15:27 and 15:32.

An M 5.6 earthquake was recorded at 13:43 on October 20th, 2020in Núpshlíðarháls, about 5 km west of the geothermal area in Seltún on the Reykjanes peninsula. The earthquake was felt widely around the country, especially the southern part of the Reykjanes Peninsula and in the capital area, which is some 25 km from the epicentre. More than 250 aftershocks have been detected, the largest ones between 15:27 and 15:32.