![]() Le flanc sud de la Grande Île d’Hawaï est l’une des régions les plus actives d’un point de vue sismique aux États-Unis. Chaque année, l’Observatoire des Volcans d’Hawaï, le HVO, enregistre des milliers de secousses sous cette partie de l’île.

Le flanc sud de la Grande Île d’Hawaï est l’une des régions les plus actives d’un point de vue sismique aux États-Unis. Chaque année, l’Observatoire des Volcans d’Hawaï, le HVO, enregistre des milliers de secousses sous cette partie de l’île.

Exemple de sismicité sur le flanc sud du Kilauea en juillet 2020 (Source : USGS)

Au cours du processus éruptif, le magma reste stocké à l’intérieur des volcans, ou bien il perce la surface de la Terre. Au cours de l’édification de la Grande Île sous la poussée du magma, l’énergie produite par les contraintes s’accumule et se libère à un moment ou un autre, souvent sous forme de séismes. Parfois, ces séismes peuvent être assez puissants, comme celui de 1975 qui avait une magnitude de M7.2, ou celui de 1989 (M6.1) au niveau de Kalapana.

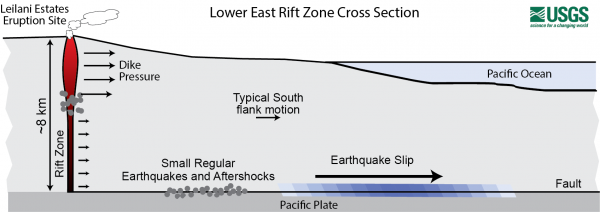

Les séismes sur le flanc sud du Kilauea se produisent généralement sur la faille Hilina, un système de failles de « décollement » (detachment fault en anglais) qu’il est facile d’observer à la surface avec les falaises (pali en hawaiien) abruptes le long de la côte sud-est de l’île. Ce système de failles se prolonge dans les profondeurs de la Terre et peut produire de puissants séismes lorsque les roches glissent les unes contre les autres le long de failles qui sont presque verticales.

Vue de Hilina pali (Crédit photo : HVO)

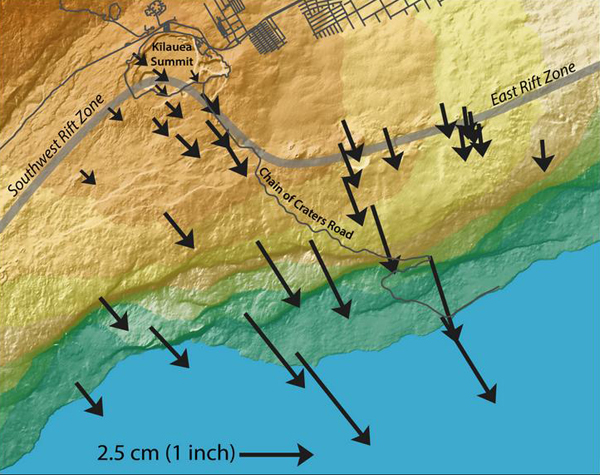

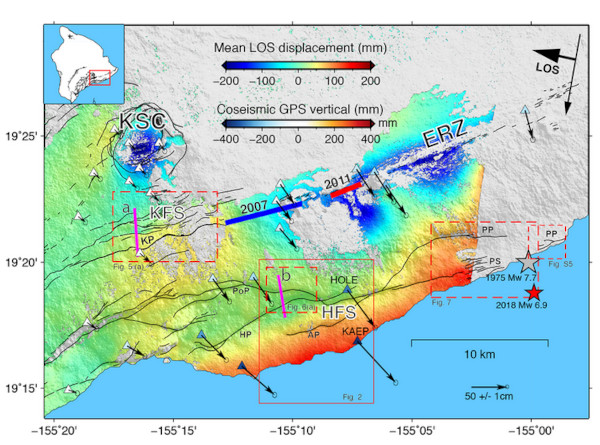

Le glissement au niveau du décollement peut être provoqué par la gravité et les variations de pression qui se produisent à l’intérieur du volcan situé au-dessus. Au cours des 50 dernières années, il y a eu trois séismes de décollement avec des magnitudes supérieures à M6.0 sur le flanc sud du Kilauea. Le plus récent, avec une magnitude de M6.9 est survenu le 4 mai 2018. Ce séisme a été causé par une intrusion magmatique dans la zone du rift Est (East Rift Zone) du Kilauea, qui a débouché sur l’éruption de 2018 dans la partie inférieure de cette zone de rift.

Le décollement le long de la faille Hilina a également provoqué un séisme de M6.2 en 1989. Cet événement a fait des blessés, détruit ou endommagé des maisons dans le district de Puna, provoqué des glissements de terrain qui ont bloqué les routes et généré un petit tsunami.

Le séisme le plus destructeur s’est produit en 1975. Avec une magnitude de M7,7, il fut le plus puissant séisme enregistré à Hawaï depuis 1868. Il a provoqué plusieurs mètres de déplacement horizontal et vertical le long de failles dans les régions du sommet et du flanc sud du Kilauea. Ce séisme a causé des dégâts aux bâtiments et aux routes, ainsi qu’un tsunami qui a fait deux morts dans la région.

Carte illustrant les mouvements de failles sur le flanc sud du Kilauea (Source : USGS)

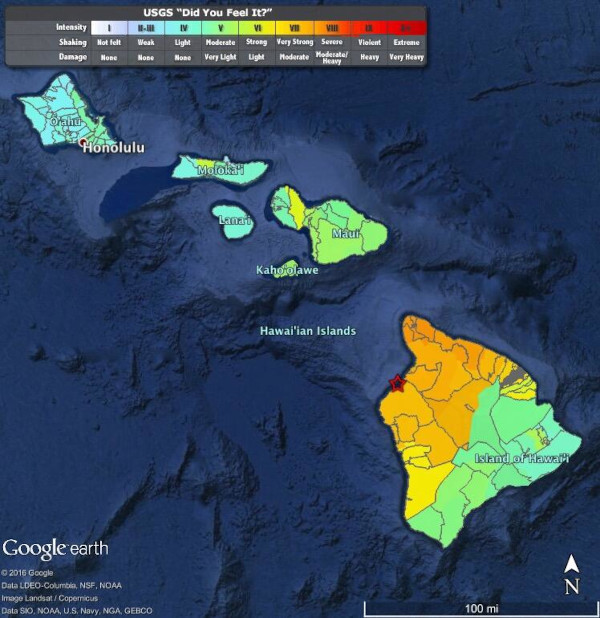

Ces séismes ont été ressentis par de nombreux habitants au sein de la population hawaiienne. L’USGS a mis en place un site web intitulé « L’avez-vous ressenti ? » que les habitants et les scientifiques peuvent utiliser pour expliquer comment ils ressentent les séismes à titre individuel. Après avoir collecté les informations auprès des personnes ayant ressenti un séisme, les géologues créent des cartes – « Community Internet Intensity Maps » ou CIIMS – qui montrent ce que les gens ont vécu ainsi que l’étendue des dégâts. Alors que la magnitude d’un séisme est définie à partir des données fournies par le réseau d’instruments, son intensité est une mesure des secousses en provenance du réseau de personnes qui décrivent ce qu’elles ont ressenti.

Exemple de carte CIIMS produite à l’occasion d’un séisme à Kīholo Bay sur la côte NO de la Grande Île (Source : USGS)

On demande souvent aux géologues du HVO si les séismes sur le flanc sud de la Grande Île d’Hawaï ont une relation ou un effet direct sur les éruptions le long de la zone du rift Est du Kilauea. Il semble qu’il n’y ait pas d’effets immédiatement évidents sur l’éruption. Ces séismes font partie des processus volcaniques à Hawaï. Cependant, des recherches plus approfondies seront nécessaires pour bien comprendre les relations et les effets des événements sismiques individuels ou des séquences sismiques avec les éruptions. Ces investigations s’inscrivent dans le cadre de la mission du HVO.

Source : USGS/HVO.

—————————————————–

![]() The south flank of Hawaii Big Island is one of the most seismically active regions in the United States. Each year, the Hawaiian Volcano Observatory (HVO) records thousands of earthquakes occurring beneath the flank. Magma enters into the volcanoes and is either stored within the volcanoes or erupted onto the Earth’s surface. As the island’s land mass builds up, strain energy accumulates and is subsequently released, often as earthquakes. At times, these earthquakes can be quite large, like the M7.2 earthquake in 1975 or the M6.1 earthquake in 1989 beneath Kalapana.

The south flank of Hawaii Big Island is one of the most seismically active regions in the United States. Each year, the Hawaiian Volcano Observatory (HVO) records thousands of earthquakes occurring beneath the flank. Magma enters into the volcanoes and is either stored within the volcanoes or erupted onto the Earth’s surface. As the island’s land mass builds up, strain energy accumulates and is subsequently released, often as earthquakes. At times, these earthquakes can be quite large, like the M7.2 earthquake in 1975 or the M6.1 earthquake in 1989 beneath Kalapana.

Earthquakes that occur on Kilauea’s south flank typically happen on either the Hilina fault system or the fault called the “décollement.” The steep faults of the Hilina fault system are easy to visualize as they appear on the surface as steep pali (the Hawaiian word for cliffs) along the southeast coast of the island. These steep faults continue through the subsurface and can produce large earthquakes as rocks along the nearly vertical faults slip against each other.

The décollement, or detachment fault, sits beneath the Hilina fault system. This fault is nearly horizontal beneath Kilauea’s south flank at the interface between the island and the ocean floor. This interface can produce large earthquakes.

Slip along the décollement can be produced as a combination of gravity and changes in pressure occurring in the volcano that sits above. In the past 50 years, there have been three décollement earthquakes above magnitude 6 on Kilauea’s south flank. The most recent was an M6.9 event that occurred on May 4th, 2018. This earthquake was caused by the magmatic intrusion in Kilauea’s East Rift Zone, which led to the 2018 eruption in the Lower East Rift Zone.

The décollement also produced an M6.2 earthquake in 1989. This event caused injuries, destroyed or damaged houses in the Puna District, caused landslides that blocked roads and generated a small local tsunami.

The most destructive of the three events was in 1975. With a magnitude M7.7, it was the largest earthquake in Hawaii since 1868. It caused several meters of horizontal and vertical movement along faults in the summit and south flank regions. The earthquakes caused building and road damage, along with a tsunami that resulted in two local fatalities.

Many people report feeling these earthquakes. The USGS has created a “Did you feel it?” website that civilians and scientists alike can use to report how they individually feel earthquakes. After collecting information from people who felt an earthquake, geologists create maps – “Community Internet Intensity Maps” or CIIMS – that show what people experienced and the extent of damage. While the magnitude of an earthquake is the size derived from data collected by the network of seismic instruments, the intensity of an earthquake is a measure of shaking derived from the network of people reporting how they felt it.

HVO geologists are often asked whether the earthquakes on the south flank of Hawaii Big Island have any direct relation or effect on the Kilauea East Rift Zone eruptions. It looks as if there are no immediately obvious effects on the eruption. These earthquakes are part of the active volcanic processes in Hawaii. However, much further investigation is required to fully understand the details of the relationships, and of the effects of individual earthquake events or earthquake sequences, to observations of the eruption. These investigations are part of the mission of the Hawaiian Volcano Observatory.

Source : USGS / HVO.