![]() J’ai rédigé plusieurs notes sur Io, la lune de Jupiter, sur ce blog. Dans l’une d’elles parue le 23 avril 2024, j’expliquais qu’une nouvelle animation réalisée à partir des données de la sonde Juno de la NASA révélait un immense lac de lave à la surface d’Io. Juno a survolé la surface d’Io à moins de 1 500 kilomètres de distance entre décembre 2023 et janvier 2024. Ces survols ont permis d’observer la lune de Jupiter qui héberge des centaines de volcans actifs.

J’ai rédigé plusieurs notes sur Io, la lune de Jupiter, sur ce blog. Dans l’une d’elles parue le 23 avril 2024, j’expliquais qu’une nouvelle animation réalisée à partir des données de la sonde Juno de la NASA révélait un immense lac de lave à la surface d’Io. Juno a survolé la surface d’Io à moins de 1 500 kilomètres de distance entre décembre 2023 et janvier 2024. Ces survols ont permis d’observer la lune de Jupiter qui héberge des centaines de volcans actifs.

Selon la NASA, les éruptions de ces volcans sont parfois si puissantes qu’elles sont visibles avec des télescopes depuis la Terre. Les images fournies par Juno montrent Loki Patera, un lac de lave de 200 km de diamètre à la surface d’Io. Les scientifiques observent ce lac de lave depuis des décennies. Il se situe au-dessus des réservoirs de magma situés sous la surface d’Io. La lave en cours de refroidissement au centre du lac est entourée d’un cercle de magma possiblement en fusion sur les bords. Les données de la sonde Juno ont permis de créer une animation du lac de lave Loki Patera :

https://youtu.be/GsbEpYNVTFc

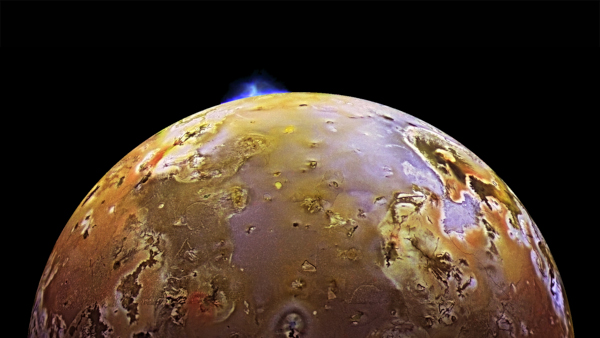

Image du lac de lave extraite de l’animation

Un article paru récemment sur le site space.com nous apprend que grâce aux données fournies par la sonde Juno, des scientifiques ont découvert que Io, le corps le plus volcanique du système solaire, est encore plus chaud qu’on le pensait. En effet, la lune de Jupiter semble émettre depuis sa surface une quantité de chaleur des centaines de fois supérieure aux estimations précédentes.

Cette sous-estimation n’est pas due à un manque de données, mais à une erreur d’interprétation des données transmises par la sonde Juno. De plus, on apprend qu’environ la moitié de la chaleur rayonnée par Io provient de seulement 17 des 266 sources volcaniques connues sur la lune.

Au vu de cette concentration apparente de chaleur, les chercheurs pensent qu’il n’existerait pas un immense lac de lave sous la surface de Io, contrairement aux hypothèses émises antérieurement. Le chef de l’équipe scientifique à l’Institut national d’astrophysique (INAF) a déclaré : « Ces dernières années, plusieurs études ont suggéré que la distribution de la chaleur émise par Io, mesurée dans le spectre infrarouge, pourrait nous permettre de savoir si un océan de magma existe sous la surface de Io. Cependant, en comparant ces résultats avec d’autres données fournies par Juno et des modèles thermiques plus détaillés, nous avons constaté une anomalie : les valeurs de la chaleur émise semblent trop faibles par rapport aux caractéristiques physiques des lacs de lave connus. »

Le chef de l’équipe scientifique a également expliqué que, jusqu’à présent, les études d’Io s’étaient principalement concentrées sur une bande spécifique de lumière infrarouge la bande M. Les données de la bande M recueillies par le JIRAM (Jovian InfraRed Auroral Mapper) à bord de Juno ont permis d’identifier les régions les plus chaudes d’Io et, par conséquent, de comprendre son volcanisme. Cependant, les mesures effectuées dans cette bande spectrale ont pu avoir influencé les estimations de chaleur précédentes. « Le problème est que cette bande n’est sensible qu’aux températures les plus élevées et tend donc à privilégier les zones les plus incandescentes des volcans, tout en négligeant les zones plus froides mais beaucoup plus étendues. »

En repensant leur approche des données fournies par le JIRAM de Juno, l’équipe scientifique a modifié sa vision de la structure des lacs de lave d’Io. Il en ressort que la plupart des volcans d’Io ne sont pas uniformément chauds, mais possèdent plutôt un anneau extérieur chaud et brillant avec une croûte centrale plus froide et solide (voir image ci-dessus). Cette dernière région est moins brillante dans la bande M de la lumière infrarouge, mais couvre une plus grande surface, ce qui lui permet d’émettre une quantité de chaleur considérable.

Source : space.com

——————————————

![]() I have written several posts about Io, Jupiter’s moon, on this blog. In an article published on April 23rd, 2024, I explained that a new animation performed with NASA Juno spacecraft data revealed an enormous lava lake on the surface of Io. Juno swept within 1,500 kilometers of the volcanic surface of Io in December 2023 and January 2024. These flybys provided the closest look ever at Jupiter’s moon. Io hosts hundreds of active volcanoes. According to NASA, their eruptions are sometimes so powerful that they can be seen with telescopes on Earth. The new images showes Loki Patera, a 200-km-wide lava lake on Io’s surface. Scientists have been observing this lava lake for decades. It sits over the magma reservoirs under Io’s surface. The cooling lava at the center of the lake is ringed by possibly molten magma around the edges.

I have written several posts about Io, Jupiter’s moon, on this blog. In an article published on April 23rd, 2024, I explained that a new animation performed with NASA Juno spacecraft data revealed an enormous lava lake on the surface of Io. Juno swept within 1,500 kilometers of the volcanic surface of Io in December 2023 and January 2024. These flybys provided the closest look ever at Jupiter’s moon. Io hosts hundreds of active volcanoes. According to NASA, their eruptions are sometimes so powerful that they can be seen with telescopes on Earth. The new images showes Loki Patera, a 200-km-wide lava lake on Io’s surface. Scientists have been observing this lava lake for decades. It sits over the magma reservoirs under Io’s surface. The cooling lava at the center of the lake is ringed by possibly molten magma around the edges.

Juno spacecraft data has been used to create an animation of the lava lake Loki Patera :

An article recently published on the website space.com informs us that using data from NASA’s Juno spacecraft, scientists have discovered that io, the solar system’s most volcanic body, is even hotter than we thought. In fact, Jupiter’s moon Io could be emitting hundreds of times as much heat from its surface as was previously estimated.

The reason for this underestimate wasn’t due to a lack of data, but was a result of how Juno’s data was interpreted. The results also demonstrate that about half of the heat radiating from Io comes from just 17 of 266 the moon’s known volcanic sources.

The team behind this research thinks that this clear concentration of heat, rather than a global emission, could suggest that an Io-wide lava lake may not exist beneath the surface of this moon of Jupiter as has previously been theorized. « In recent years, several studies have proposed that the distribution of heat emitted by Io, measured in the infrared spectrum, could help us understand whether a global magma ocean existed beneath its surface, » the team leader of the National Institute for Astrophysics (INAF) said in a statement. « However, comparing these results with other Juno data and more detailed thermal models, we realized that something wasn’t right: the thermal output values appeared too low compared to the physical characteristics of known lava lakes. »

The team leader also explained that until now, studies of Io have focused heavily on a specific band of infrared light known as the M-band. M-band data collected by the Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM) aboard Juno have allowed to identify the hottest regions of Io and thus understand its volcanism. However, but the measurements collected in this spectral band could have influenced previous heat estimates. « The problem is that this band is sensitive only to the highest temperatures, and therefore tends to favor the most incandescent areas of volcanoes, neglecting the colder but much more extensive ones. »

Reconsidering their approach to Juno’s JIRAM data changed the team’s view of the structure of Io’s lava lakes. They found that most of Io’s volcanoes are not uniformly hot but instead possess a hot and bright outer ring with a cooler, solid central crust (seeimage above). This latter region is less bright in the M-band of infrared light but covers a larger surface area, allowing it to emit an enormous amount of heat.

Source : space.com.

Dans deux notes publiées le 17 et le 25 août 2019, j’indiquais qu’un nouveau lac de lave avait été détecté par des satellites dans le cratère du Mont Michael, un stratovolcan actif coiffé d’un glacier sur l’île Saunders, l’une des île Sandwich du Sud, un arc volcanique dans l’Atlantique sud, résultat de la subduction de la plaque sud-américaine sous la plaque des Sandwich. Le volcan se trouve à environ 2 500 km environ à l’est d’Ushuaia (Argentine), localité elle-même située à proximité de la pointe méridionale de l’Amérique du Sud.

Dans deux notes publiées le 17 et le 25 août 2019, j’indiquais qu’un nouveau lac de lave avait été détecté par des satellites dans le cratère du Mont Michael, un stratovolcan actif coiffé d’un glacier sur l’île Saunders, l’une des île Sandwich du Sud, un arc volcanique dans l’Atlantique sud, résultat de la subduction de la plaque sud-américaine sous la plaque des Sandwich. Le volcan se trouve à environ 2 500 km environ à l’est d’Ushuaia (Argentine), localité elle-même située à proximité de la pointe méridionale de l’Amérique du Sud.

In two posts released on August 17th and 25th, 2019, I indicated that a new lava lake had been detected by satellites in the crater of Mount Michael, an active and exceedingly remote glacier-clad stratovolcano on Saunders Island in the South Sandwich Islands, a volcanic arc in the South Atlantic Ocean which is the result of the subduction of the south American plate beneath the Sandwich plate.. The volcano is about 2,500 kilometres roughly east of Ushuaia, Argentina, near the southern tip of South America.

In two posts released on August 17th and 25th, 2019, I indicated that a new lava lake had been detected by satellites in the crater of Mount Michael, an active and exceedingly remote glacier-clad stratovolcano on Saunders Island in the South Sandwich Islands, a volcanic arc in the South Atlantic Ocean which is the result of the subduction of the south American plate beneath the Sandwich plate.. The volcano is about 2,500 kilometres roughly east of Ushuaia, Argentina, near the southern tip of South America.