![]() Dans ma note du 17 mai 2024, j’indiquais que l’activité éruptive du Mont Ibu s’était intensifiée les 11 et 12 mai 2024, avec une forte éruption vers 00h12 (UTC) le 13 mai 2024, avec un épais panache de cendres s’élevant jusqu’à 6,4 km au-dessus du niveau de la mer. Le niveau d’alerte du volcan a été relevé pour la première fois de 2 à 3 (Siaga) le 8 mai après les premiers signes d’augmentation d’activité. Les autorités locales avaient préparé des tentes, mais aucun ordre d’évacuation n’avait été décrété. En raison d’une nouvelle hausse d’activité, le niveau d’alerte a été relevé de 3 à 4, le maximum, le 17 mai.

Dans ma note du 17 mai 2024, j’indiquais que l’activité éruptive du Mont Ibu s’était intensifiée les 11 et 12 mai 2024, avec une forte éruption vers 00h12 (UTC) le 13 mai 2024, avec un épais panache de cendres s’élevant jusqu’à 6,4 km au-dessus du niveau de la mer. Le niveau d’alerte du volcan a été relevé pour la première fois de 2 à 3 (Siaga) le 8 mai après les premiers signes d’augmentation d’activité. Les autorités locales avaient préparé des tentes, mais aucun ordre d’évacuation n’avait été décrété. En raison d’une nouvelle hausse d’activité, le niveau d’alerte a été relevé de 3 à 4, le maximum, le 17 mai.

Le 18 mai au soir, les autorités indonésiennes ont évacué les habitants de sept villages situés dans un rayon de 7 kilomètres autour du volcan après une nouvelle éruption qui a envoyé un panache de cendres à environ 4 kilomètres dans le ciel avec de fréquents éclairs dans le panache. Les secouristes ont aidé les personnes âgées à évacuer la zone tandis que les autres villageois quittaient la zone dans des pickups pour être conduits dans des tentes pour y passer la nuit.

Les autorités ont conseillé à la population et aux touristes de ne mener aucune activité dans un rayon de 5 kilomètres autour du cratère du mont Ibu. Plus de 13 000 personnes vivent dans un rayon de 5 km autour du versant nord du cratère.

Source : CVGHM.

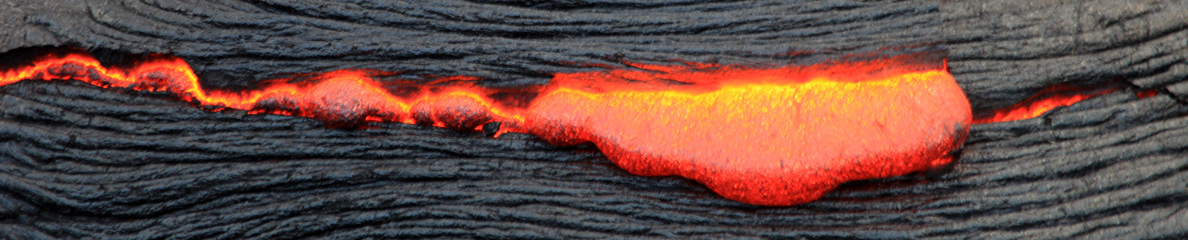

Vue des éclairs dans le panache de cendres le 18 mai 2024 (Crédit photo : CVGHM)

———————————————-

![]() In my post of May 17th, 2024, I indicated that eruptive activity at Mount Ibu (Indonesia) intensified on May 11th and 12th, 2024, leading to a strong eruption at around 00:12 UTC on May 13, 2024, with a thick ash plume rising up to 6.4 km above sea level. The volcano’s Alert Level was first raised from 2 to 3 (Siaga) on May 8th after the first signs of increased activity. Local authorities had prepared evacuation tents, but no evacuation order had been reported. Due to a new increase in activity, the alert level was raised from 3 to 4, the maximum on May 17th.

In my post of May 17th, 2024, I indicated that eruptive activity at Mount Ibu (Indonesia) intensified on May 11th and 12th, 2024, leading to a strong eruption at around 00:12 UTC on May 13, 2024, with a thick ash plume rising up to 6.4 km above sea level. The volcano’s Alert Level was first raised from 2 to 3 (Siaga) on May 8th after the first signs of increased activity. Local authorities had prepared evacuation tents, but no evacuation order had been reported. Due to a new increase in activity, the alert level was raised from 3 to 4, the maximum on May 17th.

On May 18th in the evening, Indonesian authorities evacuated residents of seven villages within a 7-kilometer radius from the volcano after it erupted and sent ash about 4 km into the sky with frequent flashes of lightning in the plume. Rescuers assisted the elderly with evacuating the area while residents were moved out of the area in pickup trucks and taken to emergency tents to spend the night.

Officials advised residents and tourists not to conduct any activities within 5 kilometers from Mount Ibu’s crater. More than 13,000 people live within a 5-km radius from the northern side of the crater.

Source : CVGHM.